Awalnya saya tertawa. Tapi harus diakui, itu bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa getir, semacam refleks yang muncul saat kita sadar kapal sudah separuh karam, padahal pelayaran baru setengah jalan—dan seseorang nyeletuk, "Waduh, kapal kita bocor."

Tahun 2012? Saya ulang pelan-pelan. Itu kan tahun ketika dunia berjoget "Gangnam Style". Semua orang—dari Seoul sampai Surabaya—ikut-ikutan goyang kuda. Sulit dipercaya, tapi mungkin justru di situlah letak kepedihannya. Di tengah kegembiraan massal itu, mungkin ada satu hal yang diam-diam berpamitan: nalar kolektif.

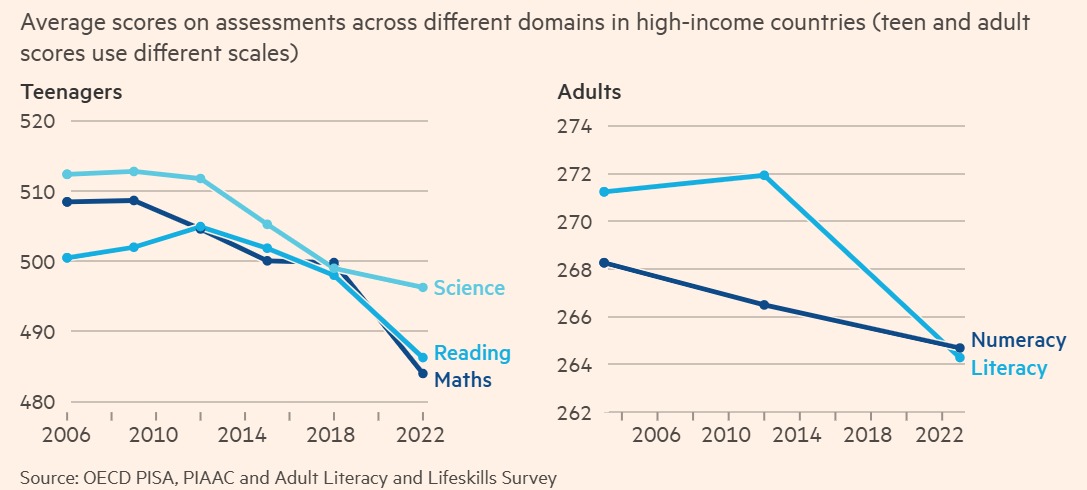

Skor PISA mulai turun. Kemampuan membaca dan berhitung pelan-pelan menyusut, seperti air yang surut di tepi pantai. Satu setengah dekade lalu, anak-anak masih terbiasa menuliskan argumen dengan paragraf lengkap; sekarang, banyak yang lebih fasih membuat caption singkat dengan emoji daripada menulis esai dengan struktur. Soal matematika sederhana pun mulai terasa seperti teka-teki dari dunia lain.

Bahkan di antara orang dewasa, kemampuan berhitung dasar pun mulai tertutup kabut. "Kalau diskon 25% dari Rp400 ribu, jadi berapa ya?"—pertanyaan sederhana yang dulu bisa dijawab sambil mengunyah bakwan, sekarang sering bikin sunyi mendadak di meja makan. Ada yang langsung buka kalkulator, ada yang pura-pura sibuk ngaduk es teh. Ada juga yang malah melempar balik, "Termasuk PPN nggak?"

Namun bukan untuk pasrah saya menulis ini. Sebaliknya, ini adalah bentuk CPR—napas buatan untuk intelek yang terengah-engah. Karena saya sedang merasa butuh napas panjang di tengah notifikasi pendek.

Buku Nudge dari Thaler dan Sunstein pernah mengajarkan kita bahwa keputusan bisa diarahkan tanpa paksaan. Ironisnya, media sosial memakai prinsip itu bukan untuk kebaikan kita—melainkan untuk menahan kita lebih lama dalam pusaran scroll dan dopamin yang dangkal.

Tapi prinsip yang sama juga bisa menjadi kekuatan besar jika digunakan dengan niat baik. Negara-negara menggunakannya lewat sovereign wealth fund (SWF). Norwegia, misalnya. Mereka menyimpan hasil kekayaan alam untuk generasi depan. Diam-diam, disiplin, dan penuh pertimbangan.

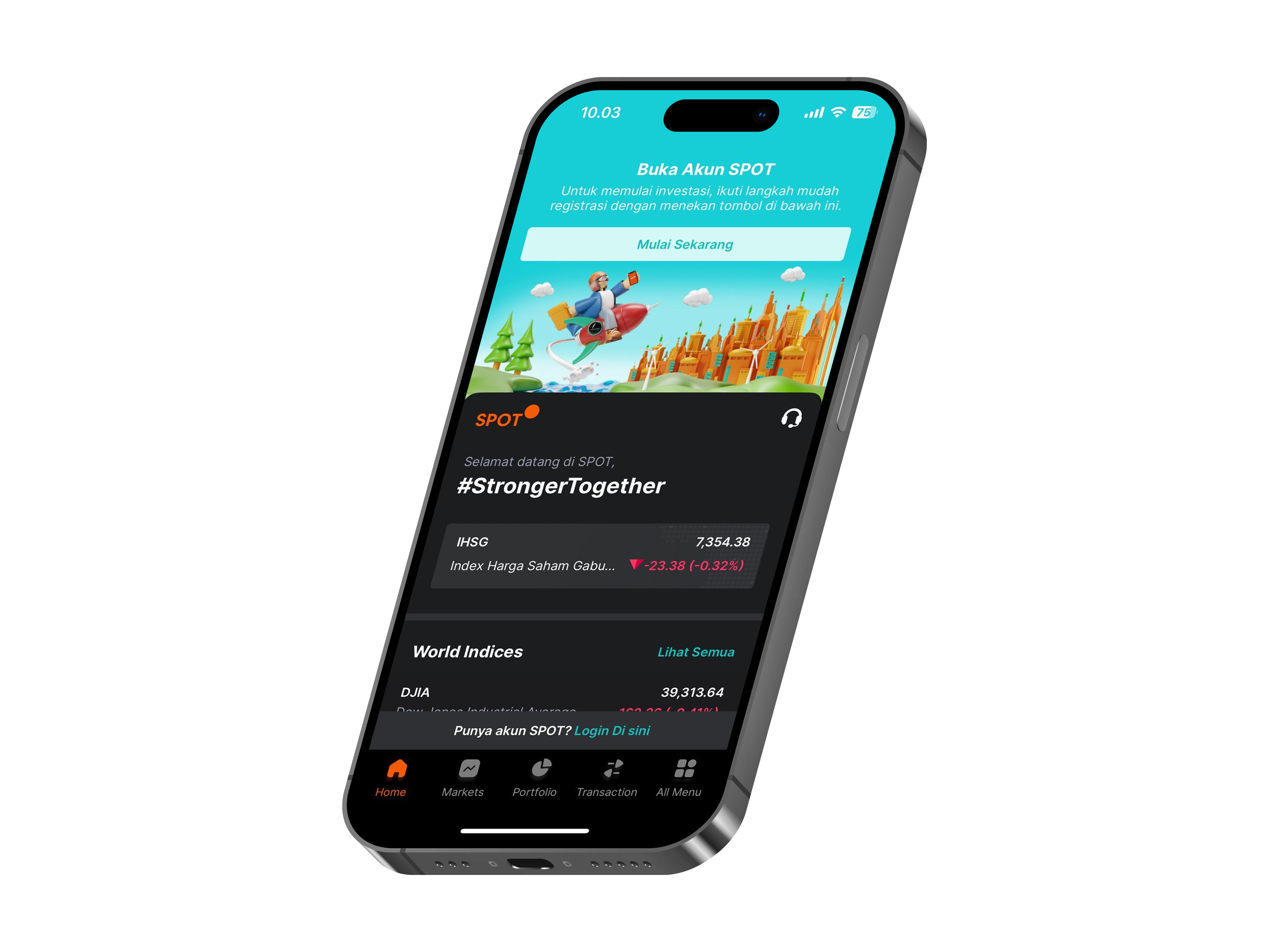

Dan kita, Indonesia, punya Danantara. Sebuah upaya untuk terus memperkuat lebih dari 800 BUMN. Caranya? Merampingkan struktur, mengatur insentif, membuka ruang bagi mitra strategis. Bahkan baru-baru ini, Danantara menandatangani kerja sama senilai USD 4 miliar dengan Qatar. Tapi anehnya, kabar seperti ini jarang dapat tempat di linimasa kita.

Mungkin karena dunia lebih suka kisah yang gaduh. Bukan yang gigih. Kita lebih terpikat headline daripada hal yang berdampak.

Di level portofolio perusahaan, BUMN rajin untuk terus berbenah. Setelah RUPS Maret 2025, jajaran komisaris Bank Mandiri (BMRI IJ) dirampingkan dari sepuluh menjadi enam orang. Separuh tim dikurangi—bukan karena kelebihan teman ngopi, tapi karena memang sudah saatnya efisiensi.

Fokus BUMN terus dipertajam: imbal hasil total, benchmarking dengan bank-bank regional, dan kualitas aset. Ini soal tata kelola yang, kalau boleh jujur, sudah sangat stock market friendly. Kalau ini belum masuk kategori tata kelola sehat ala pasar, saya juga bingung definisinya apa.

Tapi Mandiri bukan satu-satunya cerita. Danantara punya rencana lebih ambisius: memangkas jumlah BUMN dari sekitar 800 menjadi hanya 200. Selebihnya? Fungsi layanan publiknya akan langsung dialihkan ke anggaran negara. Lebih jelas, lebih bersih, dan—kalau dijalankan konsisten—lebih efektif.

Saya sedang mengingatkan diri sendiri. Di zaman seperti ini, mungkin bentuk kecerdasan tertinggi bukan lagi soal berapa banyak kita tahu, tapi soal di mana kita meletakkan perhatian. Bukan lagi soal siapa yang paling cepat menjawab, tapi siapa yang tahu kapan harus diam dan mendengar.

Maka lain kali, ketika saya mendapati diri saya terjebak dalam scroll tanpa arah, menyukai setengah hati postingan yang bahkan tak bisa saya ingat esok harinya, atau bertanya-tanya kenapa iklan kaus kaki terus mengikuti saya hanya karena sekali menyebut kata "kaus kaki" di WAG, saya akan memilih untuk menekan tombol BERHENTI.

Lalu memilih untuk menyerap hal-hal yang bermakna. Buku yang mengguncang asumsi. Laporan yang memperdalam pemahaman. Atau mungkin, sekadar renungan tentang transformasi yang berlangsung dalam senyap.

Karena pada akhirnya, kecerdasan hari ini bukan cuma soal apa yang saya tahu. Tapi soal apa yang saya pilih untuk perhatikan. Dan mungkin, di situlah kita mulai bisa melihat kisah seperti Danantara—yang layak mendapat lebih dari sekadar lirikan singkat.